歯周病は、口の中で静かに進行する「沈黙の疾患」とも呼ばれています。気づかないうちに進行し、やがて歯を支える骨を溶かしていく恐ろしい病気です。成人の約8割が何らかの歯周病を抱えているとも言われており、歯を失う原因の第1位となっています。

初期段階では自覚症状がほとんどないため、知らず知らずのうちに悪化していくことが多いのが特徴です。しかし、早期発見と適切なケアによって、進行を食い止めることは十分に可能です。

この記事では、歯周病の初期症状から効果的な改善方法、そして何より大切な予防法までを詳しく解説します。

目次

歯周病とは?基本を理解しよう

歯周病は、歯と歯を支える組織(歯周組織)に炎症が起きる病気です。歯周組織には歯茎(歯肉)、歯槽骨、セメント質、歯根膜が含まれています。

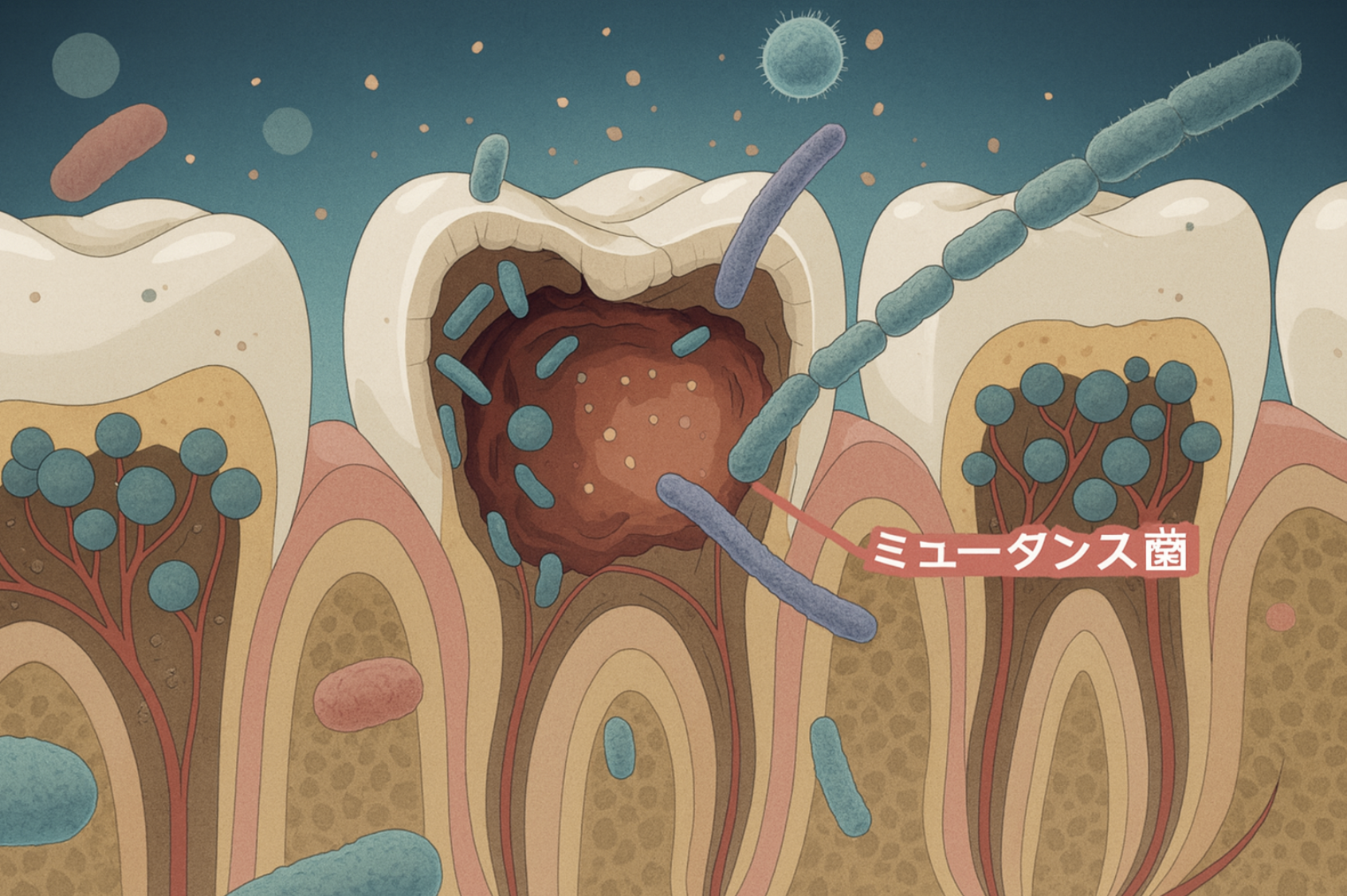

歯周病の直接的な原因は、歯と歯茎の境目に溜まる**歯垢(プラーク)**です。歯垢は細菌の塊で、1mgの中に1億を超える細菌が棲みついているとされています。この細菌が産生する毒素が、歯茎の腫れや出血、膿の排出、さらには歯を支える骨を溶かす原因となるのです。

歯垢が唾液や血液の無機質成分を吸って固まったものを**歯石**と呼びます。歯石は通常の歯磨きでは除去できないため、歯科医院での専門的なケアが必要となります。

歯周病は進行度によって大きく分けると「歯肉炎」と「歯周炎」の二つに分類されます。

歯肉炎 ― 初期段階の歯周病

歯肉炎は歯周病の初期段階で、炎症が歯茎(歯肉)にとどまっている状態です。この段階では、適切なケアによって完全に回復することが可能です。

歯肉炎の主な特徴は以下の通りです:

- 歯茎が赤く腫れる

- 歯磨き時に出血しやすくなる

- 歯と歯の間の歯茎が丸くふくらむ

- ほとんど痛みを感じない

歯周炎 ― 進行した歯周病

歯肉炎の炎症が進行すると、歯を支える骨(歯槽骨)にまで及び、歯周炎となります。この段階になると、失われた骨は元に戻らないため、早期の治療が非常に重要です。

歯周炎の主な特徴は以下の通りです:

- 歯茎が赤紫色になり、さらに腫れが強くなる

- 歯磨き時の出血が増え、膿が出ることもある

- 歯と歯の間が広がり、食べ物が詰まりやすくなる

- 歯茎が下がって歯が長く見える(歯根露出)

- 歯がぐらつき始める

- 口臭が強くなる

歯周炎はさらに軽度、中等度、重度と進行していきます。重度になると歯を失うリスクが非常に高くなります。

歯周病の初期症状をチェックしよう

歯周病の怖いところは、初期段階ではほとんど自覚症状がないことです。しかし、いくつかのサインに注意することで、早期発見が可能になります。

歯周病の初期症状として、以下のようなサインに気をつけましょう。

歯磨き時の出血

健康な歯茎は、歯磨きをしても出血することはありません。歯磨き中や歯間ブラシ使用時に出血する場合は、歯肉に炎症が起きている可能性が高いです。

「少しの出血なら大丈夫」と思って放置すると、症状が悪化する恐れがあります。出血が続く場合は、歯科医院での検査をおすすめします。

歯茎のむずがゆさや腫れ

歯茎がむずがゆく感じたり、触ると痛みを感じたりする場合は、炎症のサインかもしれません。また、健康な歯茎は薄いピンク色で引き締まっていますが、炎症を起こすと赤くなり、腫れてきます。

鏡で自分の歯茎をチェックする習慣をつけましょう。色の変化や形の変化に気づいたら、早めに歯科医院を受診することが大切です。

口臭の悪化

歯周病菌が増殖すると、口臭の原因となります。特に朝起きた時や空腹時に口臭が強くなったと感じる場合は、歯周病の可能性があります。

自分では気づきにくいこともあるので、定期的な歯科検診で専門家にチェックしてもらうことをおすすめします。

歯周病の原因と悪化要因

歯周病の主な原因は歯垢(プラーク)ですが、それ以外にも様々な要因が歯周病の発症や進行に関わっています。

直接的な原因 ― 細菌感染

歯周病は細菌感染による炎症性疾患です。口腔内に常在する細菌が歯垢を形成し、この歯垢中の細菌が産生する毒素によって歯茎に炎症が起こります。

特に歯と歯茎の境目(歯周ポケット)に溜まった歯垢は、通常の歯磨きでは取り除きにくく、放置すると歯石となってさらに細菌の温床となります。

間接的な要因 ― 生活習慣と全身疾患

以下の要因は歯周病のリスクを高めることが知られています:

- 喫煙習慣:タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、歯茎の血行を悪くします。これにより歯茎の組織が弱まり、免疫力も低下するため、歯周病になりやすく、進行も速くなります。

- 歯ぎしり・食いしばり:強い力が歯や歯茎にかかることで、歯周組織に負担がかかり、歯周病が進行しやすくなります。

- 不規則な食生活:栄養バランスの悪い食事や間食を頻繁に取ることで、口腔内の細菌が増殖しやすくなります。

- 糖尿病:糖尿病患者は健康な人に比べて歯周病になるリスクが2倍以上高いとされています。高血糖状態は細菌の栄養となり、また免疫機能も低下するためです。

- ストレス:ストレスは免疫力を低下させ、歯周病の進行を早める可能性があります。

これらの要因が重なると、歯周病のリスクはさらに高まります。特に喫煙と糖尿病は歯周病の最も重要なリスク因子とされています。

歯周病の効果的な改善方法

歯周病は完全に元の状態に戻すことは難しいですが、適切な治療とセルフケアによって炎症を抑え、進行を食い止めることができます。

歯科医院での治療

歯周病の治療は、進行度によって異なりますが、基本的には以下のステップで行われます:

- 歯周ポケット検査:専用の器具を使って歯と歯茎の間の溝(歯周ポケット)の深さを測定し、歯周病の進行度を診断します。

- スケーリング:歯の表面や歯茎の上の歯石、歯垢を専用の器具で除去します。

- ルートプレーニング:歯の根の表面の歯石や細菌に汚染された部分を除去し、表面を滑らかにします。

- 咬み合わせの調整:歯周病の進行により歯が動いている場合は、咬み合わせを調整して負担を軽減します。

- 再評価:治療後に再度歯周ポケットの検査を行い、改善状況を確認します。

中等度以上の歯周炎の場合は、上記の基本治療に加えて、歯周外科治療が必要になることもあります。これは、歯周ポケットの深さを減少させたり、失われた骨を再生させたりするための手術です。

セルフケアの重要性

歯科医院での治療だけでは歯周病は改善しません。日常的なセルフケアが非常に重要です。

- 正しい歯磨き:歯ブラシの毛先を歯と歯茎の境目に45度の角度であて、小刻みに動かしながら磨きます。力を入れすぎず、丁寧に磨くことが大切です。

- 歯間ブラシやデンタルフロスの使用:歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れは取り切れません。歯間ブラシやフロスを併用しましょう。

- 定期的な歯科検診:3〜6ヶ月に一度は歯科医院で検診を受け、プロフェッショナルケアを受けることが重要です。

歯周病の治療には時間がかかります。症状が改善したように見えても、定期的なメインテナンスを続けることが再発防止のために非常に重要です。

歯周病の予防法5つのポイント

歯周病は一度進行すると完全に元に戻すことは難しいため、予防が何よりも大切です。以下の5つのポイントを実践して、歯周病を予防しましょう。

1. 毎日の丁寧な歯磨き

歯周病予防の基本は、毎日の丁寧な歯磨きです。特に以下のポイントに注意しましょう:

- 1日3回、食後30分以内に歯磨きをする

- 歯ブラシは鉛筆持ちで軽い力で磨く

- 歯と歯茎の境目(歯周ポケット)を意識して磨く

- 電動歯ブラシの使用も効果的

歯ブラシだけでは歯間部分の汚れは取り切れないため、歯間ブラシやデンタルフロスを併用することが重要です。

2. 定期的な歯科検診と専門的クリーニング

自己流の歯磨きでは磨き残しが生じやすいため、定期的に歯科医院で専門的なクリーニングを受けることが大切です。歯石は一度形成されると自分では除去できないため、プロによる除去が必要です。

3〜6ヶ月に一度の定期検診を習慣にしましょう。

3. 禁煙・節酒

喫煙は歯周病の最大のリスク因子の一つです。タバコを吸う人は吸わない人に比べて歯周病になりやすく、進行も速くなります。また、過度の飲酒も免疫機能を低下させ、歯周病のリスクを高めます。

禁煙・節酒は歯周病予防だけでなく、全身の健康にも良い影響を与えます。

4. バランスの良い食生活

栄養バランスの良い食事は、歯茎の健康を維持するために重要です。特にビタミンCは歯茎の健康に欠かせない栄養素です。また、硬い食べ物をよく噛むことで唾液の分泌が促進され、口腔内の自浄作用が高まります。

間食をダラダラと摂取することは避け、食事と食事の間は口腔内を清潔に保つよう心がけましょう。

5. 全身の健康管理

歯周病は全身の健康状態と密接に関連しています。特に糖尿病は歯周病のリスクを高めるため、糖尿病の方は血糖コントロールに努めることが歯周病予防にもつながります。

また、十分な睡眠や適度な運動、ストレス管理など、全身の健康を維持することも歯周病予防には重要です。

歯周病は予防が最大の治療法です。日々のケアを怠らず、定期的な歯科検診を受けることで、健康な歯と歯茎を維持しましょう。

歯周病と全身疾患の関係

近年の研究により、歯周病は単なる口の中の病気ではなく、全身の様々な疾患と関連していることがわかってきました。

歯周病と認知症

歯周病と認知症には深い関係があることが研究で明らかになっています。国立長寿医療研究センターの調査によると、慢性歯周炎のある人はない人に比べて明らかに認知機能が低下していることが確認されています。

また、別の研究では、慢性歯周炎のある人はない人と比べてアルツハイマー病発症のリスクが1.7倍高くなったことが報告されています。

歯周病菌が血流に乗って脳に到達し、炎症を引き起こすことが一因と考えられています。

歯周病と糖尿病

歯周病と糖尿病は相互に影響し合う関係にあります。糖尿病は歯周病のリスクを高め、逆に歯周病は血糖コントロールを悪化させることがわかっています。

最近の研究では、糖尿病患者に対する集中治療によって歯周病の炎症状態も改善することが明らかになりました。特に、インスリン分泌能が高く、糖尿病性神経障害や末梢血管障害の重症度が低い患者さんでは、糖尿病治療による歯周病の改善効果が大きいことがわかっています。

このことから、糖尿病と歯周病の両方を早期から管理することの重要性が示唆されています。

その他の全身疾患との関連

歯周病は他にも以下のような全身疾患と関連があることが報告されています:

- 心筋梗塞や脳梗塞などの循環器疾患

- 早産・低体重児出産

- 肺炎(特に高齢者)

- 関節リウマチ

これらの関連性から、歯周病の予防・治療は口腔内の健康だけでなく、全身の健康維持にも重要であることがわかります。

まとめ:健康な歯茎を維持するために

歯周病は初期段階では自覚症状がほとんどないため、気づいたときには進行していることが多い病気です。しかし、適切なケアと定期的な歯科検診によって、予防や早期発見・早期治療が可能です。

歯周病の予防と改善のポイントをまとめると:

- 毎日の丁寧な歯磨きと歯間ケア

- 3〜6ヶ月ごとの定期的な歯科検診

- 禁煙・節酒などの生活習慣の改善

- バランスの良い食生活

- 全身の健康管理(特に糖尿病のコントロール)

歯周病は一度進行すると完全に元の状態に戻すことは難しいため、予防が最も重要です。また、歯周病は口腔内の健康だけでなく、全身の健康にも影響を与える可能性があることを忘れないでください。

健康な歯と歯茎を維持することは、QOL(生活の質)の向上にもつながります。日々のセルフケアを怠らず、定期的な歯科検診を受けることで、生涯にわたって自分の歯で食事を楽しめるよう心がけましょう。

歯周病でお悩みの方や、予防に関してより詳しい情報をお求めの方は、ぜひ船橋あらき歯科矯正歯科にご相談ください。経験豊富な歯科医師が、あなたの口腔内の健康をサポートいたします。

詳細は船橋あらき歯科矯正歯科のウェブサイトをご覧ください。

監修医師

医療法人社団高志会 船橋あらき歯科・矯正歯科 院長 新木 志門

経歴

・日本歯科大学 生命歯学部 卒業

・東京医科歯科大学 第二総合診療科

・都内歯科医院 勤務

・医療法人輝翔会 西大津歯科医院 勤務

所属学会

・日本口腔インプラント学会 会員

・顎咬合学会 会員

・歯髄細胞バンク 認定医