目次

虫歯の進行段階を知って早めの対策を

皆さんは、歯に少し違和感を感じても「まだ大丈夫だろう」と放置してしまうことはありませんか?

実は虫歯は初期段階では痛みがほとんどなく、気づいたときには進行していることが少なくありません。虫歯は進行度によって症状も治療法も大きく異なります。早期に発見して適切な治療を行えば、歯を削らずに済むこともあるのです。

この記事では、虫歯の進行段階ごとの症状と治療法について詳しく解説します。虫歯の早期発見・早期治療の重要性を理解し、大切な歯を長く守るための知識を身につけましょう。

虫歯はどのようにして発生するのか

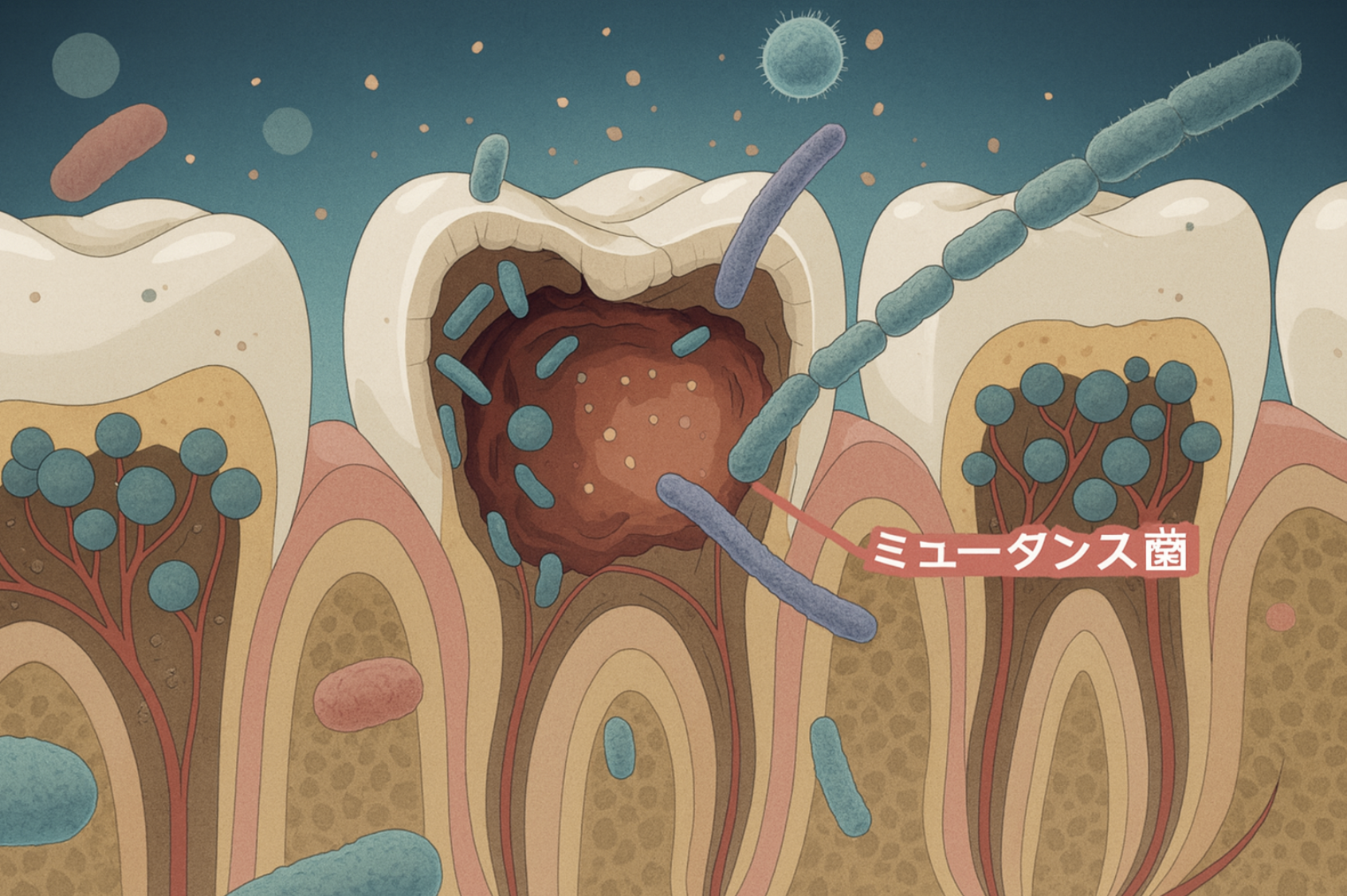

まずは虫歯がどのようにして発生するのか、その仕組みを理解しましょう。虫歯は単なる「穴」ではなく、細菌感染によって引き起こされる病気です。

虫歯の主な原因は、歯の表面に付着する「歯垢(プラーク)」に含まれる細菌です。この細菌が糖分を餌にして酸を作り出し、歯の表面を溶かしていきます。

健康な歯の場合、唾液の働きによって酸が中和され、溶け出したミネラル成分が再び歯に戻る「再石灰化」が行われています。しかし、糖分の摂取が多かったり、唾液の分泌量が少なかったりすると、この再石灰化が追いつかなくなり、虫歯が進行していきます。

特に注意したいのが、だらだら食べや就寝前の間食です。これらの習慣は口内を長時間酸性状態にし、虫歯リスクを高めます。

歯の基本構造を知ろう

虫歯の進行を理解するには、まず歯の構造を知ることが大切です。歯は主に3つの層で構成されています。

エナメル質:歯の最表層で、人体で最も硬い組織です。厚さは2〜3mm程度で、半透明の層になっています。

象牙質:エナメル質の内側にある層で、歯の大部分を占めています。エナメル質より柔らかく、神経に近いため、刺激を感じやすい特徴があります。

歯髄:歯の中心部にある組織で、一般的に「神経」と呼ばれています。血管や神経が通っており、痛みを感じる部分です。

虫歯はこれらの層を順番に侵食していきます。層が変わるごとに症状や進行速度も変化するのです。

虫歯の進行段階と症状

虫歯は進行度によってC0(シーオー)からC4(シーフォー)までの5段階に分類されます。それぞれの段階での症状と特徴を見ていきましょう。

C0(初期虫歯):エナメル質の表面が脱灰した状態

C0は「要観察歯」を意味し、まだ本格的な虫歯ではありません。歯の表面が白く濁って見える状態で、この段階では痛みなどの自覚症状はほとんどありません。

歯の表面からカルシウムなどのミネラルが溶け出している「脱灰」の状態です。適切なケアを行えば、再石灰化によって元の健康な状態に戻る可能性があります。

自分では気づきにくい段階なので、定期的な歯科検診が重要です。歯科医院では特殊な機器を使って、目に見えない初期虫歯も発見できます。

C1(軽度虫歯):エナメル質に限局した虫歯

C1は虫歯がエナメル質の内部まで進行した状態です。歯の表面が黒ずんだり、白い斑点が目立ったりします。冷たいものがしみることもありますが、まだ痛みはほとんどありません。

この段階でも、適切な処置を行えば大きく歯を削らずに済む可能性があります。

C2(中等度虫歯):象牙質まで達した虫歯

C2になると虫歯がエナメル質を突き抜け、象牙質まで到達します。冷たいものや甘いものがしみるようになり、時に痛みを感じることもあります。

象牙質はエナメル質よりも柔らかいため、この段階に入ると虫歯の進行速度が速くなります。歯の表面に小さな穴が見えることもあります。

C3(重度虫歯):歯髄に近づいた虫歯

C3は虫歯が象牙質を深く侵食し、歯髄(神経)に近づいた状態です。冷たいものだけでなく、熱いものもしみるようになり、ズキズキとした自発痛が生じることもあります。

痛みが強く、夜間に痛みで目が覚めることもあるでしょう。この段階では根管治療(神経を取る治療)が必要になることが多いです。

C4(末期虫歯):歯冠部が崩壊した虫歯

C4は虫歯が非常に進行し、歯の神経が壊死して歯冠部(歯の見える部分)が大きく崩壊した状態です。神経が死んでいるため痛みがなくなることもありますが、根の先に膿がたまると再び激しい痛みが生じます。

この段階では抜歯が必要になることも多く、残せたとしても被せ物などの大がかりな処置が必要になります。

進行段階別の適切な治療法

虫歯の進行段階によって、適切な治療法は異なります。それぞれの段階でどのような治療が行われるのか見ていきましょう。

C0〜C1の治療:予防的アプローチ

初期段階の虫歯では、まだ歯に穴が開いていないことが多いため、削らずに治せる可能性があります。

フッ素塗布:歯の表面に高濃度のフッ素を塗ることで、再石灰化を促進します。定期的に塗布することで、エナメル質が強化されます。

PMTC(専門的機械的歯面清掃):歯科医院で行う専門的なクリーニングです。歯ブラシでは落としきれない歯垢や着色を除去します。

ブラッシング指導:正しい歯磨き方法を身につけることで、自宅でのケア効果を高めます。

これらの処置と適切なホームケアで、初期虫歯は健康な状態に戻る可能性があります。早期発見・早期治療の重要性がここにあります。

C2の治療:歯の修復

C2の段階では、虫歯部分を削って詰め物をする治療が基本となります。

コンポジットレジン充填:歯の色に合わせた樹脂を詰める治療です。小さな虫歯に適しており、見た目も自然です。

インレー:大きめの虫歯の場合、型取りをして作製した詰め物を装着します。金属やセラミックなど、素材によって特徴が異なります。

この段階で適切な治療を受けることで、神経を残して歯の寿命を延ばすことができます。

C3の治療:神経の処置

C3になると、多くの場合で根管治療(歯の神経を取る治療)が必要になります。

根管治療:歯の神経や血管を取り除き、根の中を消毒・洗浄した後、専用の材料で根管を充填します。その後、被せ物を装着して歯の機能を回復させます。

根管治療は複雑で時間がかかりますが、これによって痛みを取り除き、歯を保存することができます。最新の技術では、精密な根管治療が可能になっています。

当院では、マイクロスコープなどの精密機器を用いた根管治療を行っており、従来では難しかった症例にも対応しています。

C4の治療:歯の保存か抜歯か

C4の段階では、歯の状態によって保存できるか抜歯が必要かが決まります。

歯の保存治療:残っている歯根の状態が良ければ、根管治療を行った後、ポストコアと呼ばれる土台を入れ、被せ物を装着します。

抜歯と欠損補綴:保存が難しい場合は抜歯となり、その後はブリッジ、入れ歯、インプラントなどで欠損を補います。

どちらの選択が適切かは、歯の状態だけでなく、患者さんの全身状態や希望も考慮して決定します。

早期発見・早期治療のメリット

虫歯の早期発見・早期治療には、多くのメリットがあります。

痛みの回避:初期段階で治療すれば、強い痛みを経験せずに済みます。

治療の負担軽減:治療時間が短く、費用も抑えられます。

歯の寿命延長:歯を大きく削らずに済むため、歯の寿命を延ばすことができます。

私は日々の診療の中で、定期検診の重要性を実感しています。定期的に検診を受けている患者さんは、大きな虫歯になる前に発見できるため、治療も最小限で済むことが多いのです。

逆に、痛みが出てから来院される方は、すでに虫歯が進行していることが多く、より大がかりな治療が必要になります。

定期検診のすすめ

虫歯の早期発見には、定期的な歯科検診が欠かせません。一般的には半年に1回の検診がおすすめですが、虫歯リスクの高い方はより頻繁に受診することをお勧めします。

検診では、肉眼では見えない初期虫歯も発見できる特殊な機器を使用することもあります。また、プロによるクリーニングで、自分では落としきれない歯垢や歯石も除去できます。

「痛くないから大丈夫」と思わずに、定期的に歯科医院を訪れることが、お口の健康を守る最も効果的な方法です。

虫歯予防の基本

虫歯の治療も大切ですが、そもそも虫歯にならないための予防も重要です。日常生活で実践できる虫歯予防の基本をご紹介します。

正しいブラッシング

虫歯予防の基本は、やはり正しい歯磨きです。歯ブラシの選び方や磨き方のポイントを押さえましょう。

歯ブラシの選び方:毛先が広がっていない新しい歯ブラシを使いましょう。ヘッドの小さいものや、毛先が細いものがおすすめです。

磨き方のポイント:力を入れすぎず、小刻みに動かしながら丁寧に磨きましょう。特に歯と歯茎の境目や、奥歯の溝は虫歯になりやすいので念入りに。

歯間ケア:歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れは取りきれません。フロスや歯間ブラシを併用しましょう。

食生活の見直し

虫歯菌は糖分を餌にして酸を作り出します。食生活を見直すことも予防につながります。

間食の回数を減らす:だらだら食べは口内を長時間酸性状態にするため避けましょう。

甘い飲み物に注意:ジュースやスポーツドリンクには多くの糖分が含まれています。水や無糖のお茶を選ぶと良いでしょう。

食後のケア:すぐに歯磨きができない場合は、水でうがいをするだけでも効果的です。

フッ素の活用

フッ素には歯を強くする効果があります。日常的にフッ素を取り入れましょう。

フッ素入り歯磨き粉:日常的な歯磨きにフッ素入りの歯磨き粉を使用しましょう。

フッ素洗口:フッ素入りの洗口液でのうがいも効果的です。

定期的なフッ素塗布:歯科医院での専門的なフッ素塗布も有効です。

まとめ:大切な歯を守るために

虫歯は進行段階によって症状も治療法も大きく異なります。初期段階で発見できれば、痛みもなく、歯を大きく削らずに済む可能性が高まります。

定期的な歯科検診、正しいブラッシング、バランスの良い食生活を心がけることで、虫歯のリスクを減らすことができます。「痛くなってから」ではなく、「痛くなる前に」歯科医院を訪れる習慣をつけましょう。

船橋あらき歯科矯正歯科では、患者さま一人ひとりに合わせた虫歯治療と予防プログラムをご提案しています。虫歯の早期発見・早期治療はもちろん、そもそも虫歯にならないためのサポートも行っています。

お口の健康に関する不安や疑問がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。皆さまの大切な歯を守るお手伝いをさせていただきます。

詳しくは船橋あらき歯科矯正歯科のホームページをご覧ください。

監修医師

医療法人社団高志会 船橋あらき歯科・矯正歯科 院長 新木 志門

経歴

・日本歯科大学 生命歯学部 卒業

・東京医科歯科大学 第二総合診療科

・都内歯科医院 勤務

・医療法人輝翔会 西大津歯科医院 勤務

所属学会

・日本口腔インプラント学会 会員

・顎咬合学会 会員

・歯髄細胞バンク 認定医